1EdTech 2024 Learning Impact Conference(6 月3日-6日、米国ソルトレークシティ、HYATT REGENCY SALT LAKE CITY)に参加し、デジタルクレデンシャル関連の技術標準(Open Badge, Comprehensive Learner Records、Competency and Academic Standards Exchangeなど)、試験システム関係のQTI、特にAIの教育利用に関しAIデジタルエコシステムの最新動向を調査したほか、前会長Rob Abel氏の退任記念レセプション、新たに創設された1EdTech Japan Society Product Steering Committee (Japan PSC、日本市場に関連する技術標準の派生物の提案や品質保証を担当)の会合に参加しました。

アグロフォレストリーセンター・ボランティア研修プログラムに一部参加(2024/3/10-13、タイ・チェンマイ・Maejo Universityほか)

2024/03/11-12、タイ北部で活動するNPO、AFC(AgriForest Center)に富田育磨代表を訪ね、そのボランティア研修プログラムに一部参加しました。AFCのカウンターパートであるMaejo University(メージョー大学、タイ・チェンマイ、https://www.mju.ac.th/en/index.html)教養学部長Asst. Prof. Dr.Chanaporn Khantabutほかと意見交換を行いました。

1EdTech Consortium 2024 Digital Credentials Summitに参加(2024/03/04-07、米国・ニューオーリンズ)

1EdTech 2024 Digital Credentials Summit(2024年3 月4日-6日、米国ニューオーリンズ、NEW ORLEANS MARRIOTT)に参加し、デジタルクレデンシャル関連の技術標準(Open Badge, Comprehensive Learner Records、Competency and Academic Standards Exchangeなど)の最新動向を調査した。3技術標準を組み合わせて使う実践例が主流になりつつあること、高等教育でも、マイクロクレデンシャルの分野で、普及が急速に進んでいること、日本のニーズをより的確に技術標準の改訂に結び付けるための委員会の設置が検討されていることが明らかになった。

大学ICT推進協議会学術・教育コンテンツ共有流通部会(AXIES-CSD)部会に参加(2024/02/20、九工大飯塚キャンパス)

2024/2/20(火)13:00ー16:30、九州工業大学飯塚キャンパスポルト棟(ハイブリッド開催)で開催された大学ICT推進協議会学術・教育コンテンツ共有流通部会(AXIES-CSD)部会に参加し、発表を行いました。

「1EdTech技術標準とそのわが国における普及に関する最新動向:教育情報デジタルエコシステムの実現可能性」山田 恒夫(放送大学)

開催報告:https://csd.axies.jp/event/134/

国際ボランティア学会第25回大会に参加(2024/2/10、東京外国語大学)

2024年2月10日(土)東京外国語大学で開催された、国際ボランティア学会第25回大会に参加しました。

https://isvsjapan.org/taikai/index.html

第31回ワン・ワールド・フェスティバルセミナー「健康は平和の礎」(2024/02/03-04、日本WHO協会)で指定発言

2024/02/03(土)13:15-14:15、大阪・梅田スカイビル・タワーウェスト4F会議室で開催された、第31回ワン・ワールド・フェスティバル、セミナー「健康は平和の礎」(日本WHO協会)に参加しました。

講師:桑名恵先生(近畿大学教授)、佐々木康介先生(高知県立大学)

指定発言:山田恒夫(放送大学教授)

ファシリテータ:中村安秀先生(日本WHO協会理事長・国際ボランティア学会会長)

放送大学大分学習センターで面接授業(2023/12/9-10、大分別府)

2023年12月9・10日大分学習センターにおいて、面接授業科目「生涯学習時代のeラーニング」を実施しました。受講生は7名、共有ファイルを使用しながらの、プロジェクト・グループ学習を行いました。

放送大学富山学習センターで面接授業(2023/11/18-19、高岡)

2023年11月18・19日富山学習センターにおいて、面接授業科目「情報化社会とボランティア活動」を実施しました。登録者4名、受講生3名で少し寂しかったですが、受講者の情報リテラシー・ボランティア活動への参加意欲は高く、WAKABAも活用し、終始積極的に参加されていました。

1EdTech Consortium Fall Technical Meetingに参加発表(2023/11/13-15、米国アトランタ)

2023年11 月13日-16日、米国ジョージア州アトランタ市 Westin Buckhead Atlantaホテルで開催された1EdTech コンソーシアムFall Technical Meetingに参加し、1EdTech Japan Society Product Steering Committeeの創設準備セッションにおいて発表を行うとともに、今後のJapan Profile(日本からの提案)の在り方について、1EdTech技術担当者と意見交換を行い、今後の連携について調整を行いました。

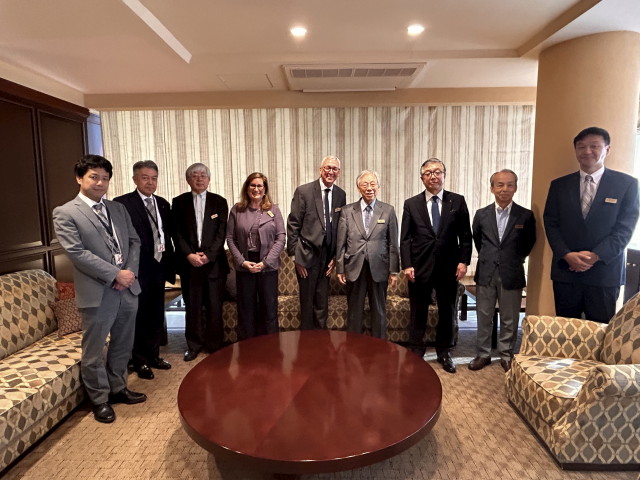

1EdTech Consortium 理事会メンバーとの面談(2023/11/08、東京・八丁堀)

2023年11月8日(水)11-13時、(株)内田洋行本社(東京・八丁堀)にて、日本1EdTech協会、1EdTech Consortium 両理事会メンバーの意見交換会を実施しました。出席者は、Serena Sacks-Mandel氏(1edTech Executive Board Member, Global CTO for Education & Interim EMEA Regional Business Leader, Microsoft, Inc)、Keith Osburn博士(米国ジョージア州教育省、最高情報責任者兼副監督官)、滝田裕三氏(日本マイクロソフト)、日本1EdTech協会からは、白井理事長、大久保副理事長、山田運営委員長、常盤技術委員長、三好氏(運営委員、内田洋行)、島田氏、藤原氏(事務局)が参加しました。